Wanderausstellung Ton Steine Scherben in Wilhelmshaven

Unsere Wanderausstellung, WENN DIE NACHT AM TIEFSTEN – Ton Steine Scherben in ihrer Zeit, geht auf Tour.

Pünktlich zum 75. Geburtstag von Rio Reiser und RPS Lanrue können wir die Ausstellung nach ihrer Premiere 2021 in Berlin nun mit einer Reihe zusätzlicher Exponate vom 20. Juli bis zum 23. November 2025 im Küstenmuseum Wilhelmshaven zeigen.

Die zweiteilige Ausstellung, kuratiert von John Coton, zeigt Fotografien, Zeitdokumente und Objekte zur Geschichte der legendären deutschen Politrock-Band Ton Steine Scherben in ihrem zeitgeschichtlichen Kontext.

Die Geschichte von Ton Steine Scherben war exemplarisch für ihre Zeit. Hier erwuchs eine musikalische Kraft, die für die Rockmusik in Deutschland Maßstäbe setzte. Sie hat sich in die Herzen und Seelen mehrerer Generationen bis heute eingeschrieben. Auch die Relevanz der Band für den aktuellen politischen Diskurs wird behandelt: ganz im Sinne der Scherben bleibt die Ausstellung offen für die immerwährende Frage: Wo stehen wir jetzt, wenn die Nacht am tiefsten…?

Am 19.07.2025 um 12 Uhr startet die Vernissage im Küstenmuseum Wilhelmshaven (wegen begrenzter Plätze nur auf Einladung).

Als Special zur Ausstellung geben abends am Eröffnungstag um 20 Uhr Ton Steine Scherben ein Konzert im Kulturzentrum Pumpwerk.

Für die Vorfreude haben wir ein kleines Video erstellt. Viel Spaß beim Anschauen!

Zur Ausstellung Ton Steine Scherben in ihrer Zeit

Ton Steine Scherben waren nicht eine Musikgruppe, die im Übungsraum probte und von Konzerten träumte. Vielmehr waren sie, wie viele andere Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, auf der Suche nach Veränderung und Selbstbestimmung. Vor diesem Hintergrund waren sie authentischer Ausdruck einer rebellischen Jugend: Sie gaben dem Aufbegehren nach Freiheit und Gerechtigkeit, einem anderen, besseren Leben eine starke Stimme. Sie wurden laut gegen eine demokratisch mangelhafte, autoritär geprägte piefige Nachkriegsgesellschaft.

Im Innenraum des Küstenmuseums zeigt die Ausstellung Bilder von Fotograf*innen wie Jutta Matthess und Rita Kohmann u.a. , die die Band punktuell oder länger mit der Kamera begleiteten: Porträts und Momentaufnahmen der Veränderungs- und Selbsterfindungsversuche: Die Gründung der Band aus den Wurzeln des Theaters, die Rauch-Haus-Besetzung und andere Aktionen mit Jugendlichen, Zusammenleben und -arbeiten in der Kommune am Tempelhofer Ufer, der Umzug und das Leben auf dem Land im nordfriesischen Fresenhagen, Tourneen und Plattenproduktionen mit eigenem Label und Vertrieb und immer wieder Theaterprojekte.

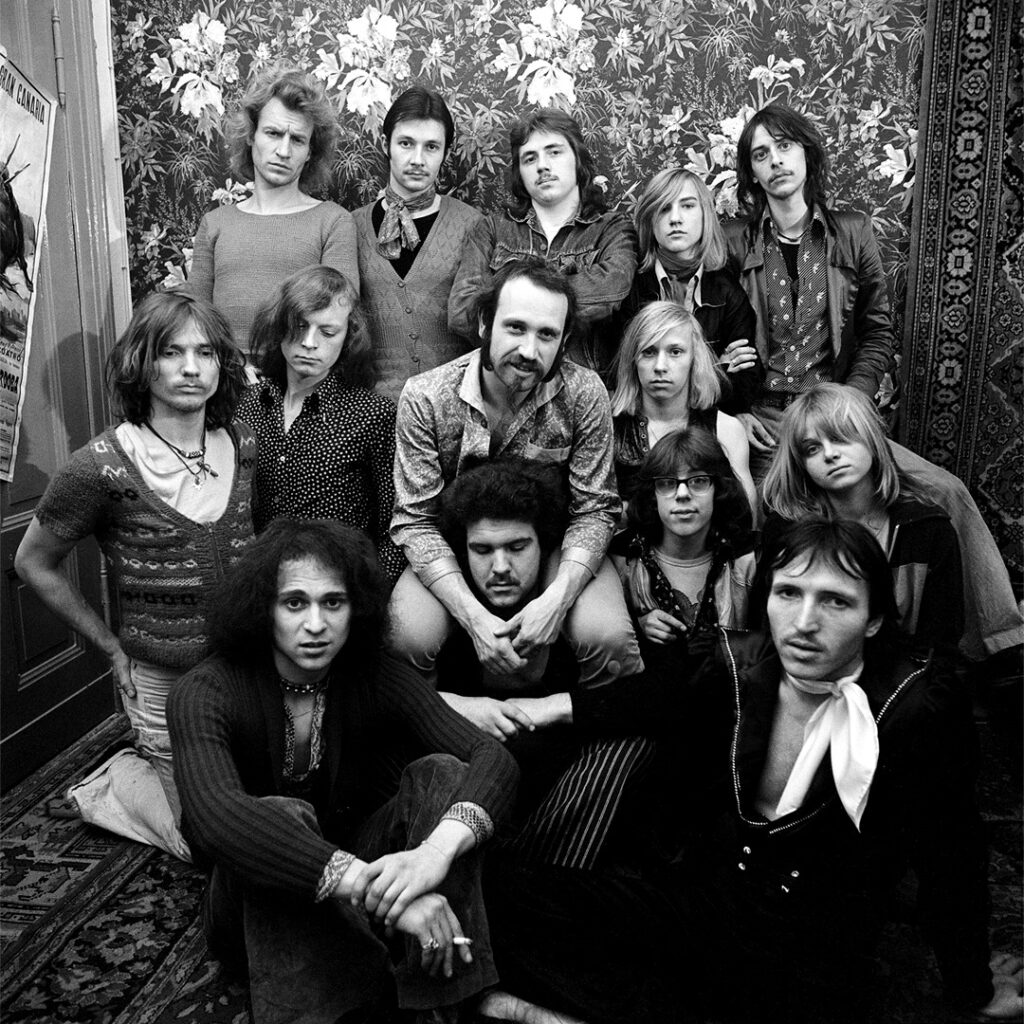

Ton Steine Scherben, Tempelhofer Ufer, Foto: Rita Kohmann

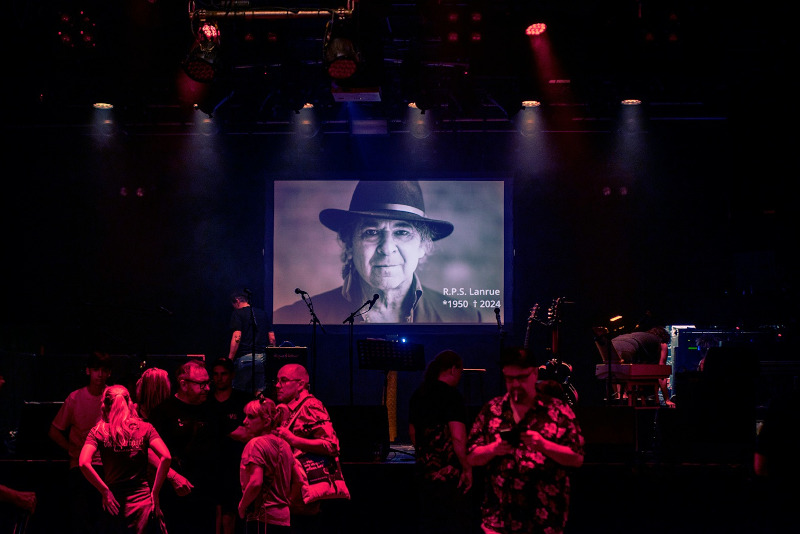

Auch die Jahre nach der Auflösung der Band im Jahr 1984 bis zu den Ereignissen der letzten Jahre werden dokumentiert: die Solokarriere von Rio Reiser bis zu seinem frühen Tod 1996 und die verschiedenen Bandprojekte der verbliebenen Musiker. Die Umbenennung im August 2022 des Berliner Heinrichplatz in Rio-Reiser-Platz ist genauso Thema wie die große Feier anlässlich des 75. Geburtstags von Rio Reiser und Lanrue in der Berliner Volksbühne im Januar 2025, aber auch Würdigungen der verstorbenen Bandmitglieder RPS Lanrue und Jörg Schlotterer – fotografisch begleitet von John Colton und Sabine Drwenzki.

Ton Steine Scherben Gedenkkonzert für RPS Lanrue, SO36, 2024, Foto: John Colton/Sabine Drwenzki

Dokumentarische, ikonische Pressefotos von mehr als 50 lokalen und internationalen Fotograf*innen bringen in der Outdoor Ausstellung auf großen Bildbannern die Nachkriegszeit in Erinnerung: Von der gesellschaftlichen Mauer des Schweigens zu den NS-Verbrechen, über die physische Mauer im geteilten Berlin, bis zur kulturellen Revolution des Rock ‘n’ Roll, der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, APO und Proteste gegen den Vietnamkrieg, der Erschießung Benno Ohnesorgs o.a. – historische Kräfte und Momente, die als Vorgeschichte und “kulturelle DNA” auf die Revolte der 60er und 70er Jahre und auf die Entwicklung von Ton Steine Scherben einwirkten.

In der Ausstellung zu sehen ist das, was der Band bis heute Glaubwürdigkeit und Zuneigung verschafft: Sie sangen nicht nur “Denn die Freiheit ist unser Ziel”, sondern sie versuchten, dieses Ziel auch in ihrem Lebens- und Arbeitsalltag umzusetzen: gemeinsam und solidarisch mit allen, die nach Autonomie und Gerechtigkeit strebten und ihre Unterstützung brauchen konnten: von den Lehrlingen und obdachlosen Jugendlichen in Kreuzberg über politische Gefangene, Hausbesetzer, Anti-Atomkraft Gegner oder den schwulen Theatergruppen Brühwarm und Transplantis.

Deutsch

Deutsch  English

English